再生プラスチック市場の活性化を通して循環型社会に貢献

(石塚化学産業株式会社)

目次

プラスチックリサイクルメーカーのパイオニアとして国内外から注目

石塚化学産業株式会社(以下、石塚化学産業)は、1954年に日本初のプラスチックリサイクルメーカーとして創業しました。

創業当初からマテリアルリサイクルに取り組み、やがてバージン材の販売や着色に加え、コンパウンド技術の開発にも注力し、豊富な知識や経験、技術を蓄積してきました。 1990年ごろからは商社事業にも進出し、国内外から仕入れたプラスチック材料を顧客のニーズに合わせて販売しています。

現在、同社では「着色・コンパウンド事業」「商社事業」「リサイクル事業」の3つが事業の大きな柱となっています。なかでも売上の多くを占めているのが、商社事業における輸入材の取り扱いです。台湾にある世界最大のABS樹脂メーカー「CHIMEI」から着色代理店として指定され、中国とタイにおいても正式代理店として認められています。

代表取締役会長を務める石塚勝一氏は、CHIMEIとの契約に至った経緯を次のように振り返ります。

「日本では、製品に1㎜にも満たないゴミが付着しているだけでもクレームにつながります。ですから当社は、創業時から品質管理を徹底していることに加え、どの顧客にどの材料を販売するかというニーズを精査することにも長けていました。ところが、昔の海外の材料は日本に比べ8割程度の品質しかなく、販売に関するノウハウも乏しかったため、海外メーカーが日本国内に材料を輸入したところ、その多くにクレームが出たのです。一方、当社を通して輸入した材料は当社が品質確認などを行うため、顧客からのクレームは一切出ませんでした。そのことを知ったCHIMEIが、日本への輸入品は当社に販売させるのが一番だと判断してくださったのです」

再生プラスチック市場の活性化を目指して連携

石塚化学産業の事業そのものが、環境や資源保全に寄与するものであることから、同社では創業時から「地球にやさしい事業活動」を経営方針の一つとしてきました。事業活動に伴う廃棄物や環境汚染物質の管理・削減を図るとともに、環境汚染を未然に防ぐことの重要性を社員一人一人が自覚してきたのです。

石塚化学産業にとって「サステナブル」や「SDGs」は、社会にその言葉が広がる以前からごく身近な理念として定着しており、むしろ、同社の先進的な取り組みに時代が追いついてきたともいえます。

しかし、石塚会長は再生プラスチックを取り巻く社会全体の風潮について次のように話します。

「再生プラスチックには“安かろう悪かろう”のイメージが根づいており、品質に対して不安を抱く方が数多くいらっしゃいます。こうした中、2000年前後から各種リサイクル法が施行され、“リサイクル”という言葉が社会に好意的に普及しました。これで再生プラスチックのイメージも良くなっていくと思われましたが、市場は期待したほど盛り上がってこなかったのです」

要因は、プラスチックリサイクルメーカーがマテリアルリサイクルを実践しているという事実が、社会に広く認知されていないこと。また、産廃業者や小売業者、消費者など、顧客層の違いによりリサイクルの目的や方向性が異なるため、製造から廃棄までの効率的な循環が確立していなかったことなどが挙げられます。

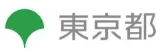

そこで2018年、石塚化学産業は親交の深い同業の2社とともに「心臓産業でプラスチックの未来を考える会(以下、心臓産業の会)」を発足しました。「心臓産業」という名称には、製造業と小売業からなる「動脈産業」と、廃棄物の処理などを行う「静脈産業」をつなぐ、心臓の役目を担うとの意味が込められています。 活動の目的として、両産業の連携を強化し再生プラスチック市場を活性化すること、再生プラスチックのイメージアップを図ること、そして、サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルを検討・検証することなどを掲げました。

同会にはその後もう1社が参画し、4社で広報や講演などを精力的に行いつつ、2020年には、動静脈産業の連携による「使用済プラスチックの再製品化実証事業」などを推進していきました。

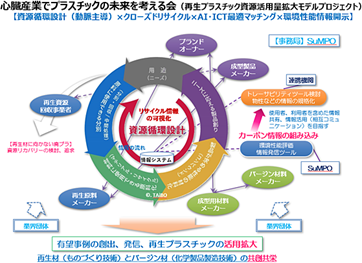

認証制度の新設で、より安心かつ安定して使える再生プラスチックへ

一方、政府は2019年に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2022年には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を施行しました。 石塚会長は「再生プラスチックを巡る取り組みが経済安全保障政策から国家戦略に格上げされたことは、私どもの業界にとって追い風になりました」と振り返ります。しかし、同時に課題も浮上してきました。

「法律の施行を受け、さまざまな会社が当社を含むプラスチックリサイクルメーカーのもとに相談に来てくださいました。しかし、なかなか相談以上の踏み込んだ話に発展しないのです。どの会社も情報収集程度で終わってしまうため、その理由について、心臓産業の会のメンバーで検討しました。その結果、私どもはメーカーごとに事業の規模や範囲が異なるため、材料に統一した基準や文言を設けていなかったことが原因ではないかとの結論に達しました。これでは顧客やユーザーの理解が進むはずはありません。そこで、適正なマテリアルリサイクルの要件を満たす事業所または工場を認証する制度を新設することにしたのです」

この新たな認証制度の開発・検討に向け、2023年に心臓産業の会のメンバーと一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)は事業連携協定を締結、「再生プラスチック資源価値創造プロジェクト(サーキュラーエコノミープロジェクト)」を立ち上げました。 同年10月には「SPC認証制度」と名付けた制度を創設。認証は公正な第三者機関に委ねること、認証の基準として「品質の信頼性向上」「安全への取り組み」「需給バランスの安定化」「環境への取り組み」を設けることなどが決定しました。

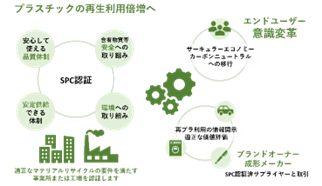

さらに2024年、SPC認証制度の普及と発展、社会全体での再生プラスチック利用拡大などを目的に、再生プラスチック資源価値創造プロジェクトのメンバーを含む計13社が発起人となり「SusPla(サスプラ:Sustainable Plastics Initiative)」を設立したのです。

ステークホルダーが集結した「SusPla」を設立

2024年7月に開催したSusPlaの設立総会には、58会員130名が出席しました。同年10月現在、プラスチックのマテリアルリサイクルを推進し、社会のサステナビリティに貢献することを目指す101の企業や団体、自治体、大学などが会員として参画しています。 SusPlaの理事長に就任した石塚会長は次のように話します。

「プラスチックリサイクルに関わるすべてのステークホルダーが会員となっている民間の団体は初めてではないでしょうか。設立総会には経済産業省や環境省からもご参加をいただくなど、各方面から大きな期待を寄せられていることを実感しています。今までにない団体の理事長ということで大変緊張していますが、『隠し事をしない』『ありのままの姿で向き合う』という姿勢を大切に、皆さんの期待を裏切らないよう努力していきたいと思います」

SusPlaでは現在、各会員がそれぞれの立場で感じている社会的な課題についてアンケート調査をしています。個々の事業の利益を目的としたものではなく、あくまでも社会的利益を追求するための課題の洗い出しであることがポイントです。その課題をSusPlaの幹事会で取り上げ、解決策を検討していく予定です。 石塚会長は「どのような課題が出てくるのか楽しみです。自社だけでは気づけなかったことに気づかせてもらえるのが、多様な会員が参画するSusPlaの強みです。さらに多くのステークホルダーを集めて活動することで、再生プラスチック市場を活性化していきたいですね」と笑顔で話します。

最後に石塚会長は、SusPlaの課題の一つでもある、プラスチックに対するイメージの改善について、国に期待することを話してくださいました。

「ウミガメがプラスチックごみを誤って食べてしまうことや、マイクロプラスチックが人間にも悪影響を及ぼす可能性があるといった報道により、プラスチックが悪者になっている傾向があります。確かにある一面では事実ですが、基本的に悪いのはごみを捨てる人です。プラスチックは10回以上リサイクルできるので、国が目標とする循環型社会に適した材料なのです。SusPlaでも広報をしていきますが、ぜひ国にも、例えば教科書にプラスチックの悪い面だけでなく、循環型社会への貢献度が高いといった良い面も掲載するなど、イメージアップへの対策をしていただけると幸いです」

会社概要

社名:石塚化学産業株式会社

所在地:東京都北区赤羽南1丁目9‐11 赤羽南ビル7階

創業:1954年

事業内容:プラスチック材料全般について、販売、着色およびコンパウンドの製造販売、再生材料の製造販売・リサイクル。廃プラスチックの収集運搬および中間処理、顔料およびマスターバッチの製造販売

代表取締役社長:石塚惣一

従業員数:62名(2024年10月現在) ホームページ:https://icskk.com/

団体概要

名称:Sustainable Plastics Initiative(SusPla:サスプラ)

事務局:一般社団法人サステナブル経営推進機構内

住所:東京都千代田区内神田一丁目14番8号 KANDA SQUARE GATE 4階

設立:2024年

活動内容:再生プラスチックの品質確保、安定供給に資する認証制度の普及、推進、社会実装。環境性能指標の検討、開発。動静脈連携の課題解決および推進。社会全体への理解促進

理事長:石塚勝一

会員数:正会員90社 特別会員11社(2024年10月現在) ホームページ:https://suspla-initiative.net/